un problema de origen

En 2022, Quito se posicionó como la ciudad más congestionada de Ecuador, la tercera en América del Sur y la 40 a nivel mundial (Quito cómo vamos, 2023: 151). Por ello, entender su estructura vial es clave para identificar soluciones a futuro. Este análisis parte de las cuatro vías principales de larga distancia que estructuraron el desarrollo urbano moderno de la capital.

Las avenidas Diez de Agosto y Pedro Vicente Maldonado se originan en el Centro Histórico de Quito, recorren el altiplano y conectan con la Carretera Panamericana, que inicia en Alaska y termina en Argentina (Imagen 1). Estas vías son adaptaciones urbanas de ejes precolombinos, que en el periodo incaico formaron parte del Qhapaq Ñan, que vinculaba los centros del imperio, y que posteriormente influyeron en la ubicación de la fundación de Quito (Del Pino, 2017).

A partir de estos ejes surgieron ramificaciones viales que, a inicios del siglo XX, conectaban Quito con parroquias rurales, la costa y la Amazonía (Imagen 1) (Del Pino, 2017). Destacan las rutas de Los Conquistadores y Los Chillos, que enlazaban los valles orientales de Tumbaco y Los Chillos con el altiplano, facilitando el intercambio de bienes en épocas precolombinas (Imagen 1) (Del Pino, 2017).

La Ruta de Los Conquistadores también sirvió como vínculo entre la Sierra y la Amazonía, a donde facilitó expediciones españolas gracias a su rectificación colonial (Ruales, 2009: 115).Con el ferrocarril, Quito comenzó su crecimiento urbano moderno a principios del siglo XX y sus 317,40 hectáreas, se extendieron primero hacia el norte y luego hacia el sur, a lo largo de los ejes principales del altiplano (Imagen 1) (Vallejo, 2008: 50).

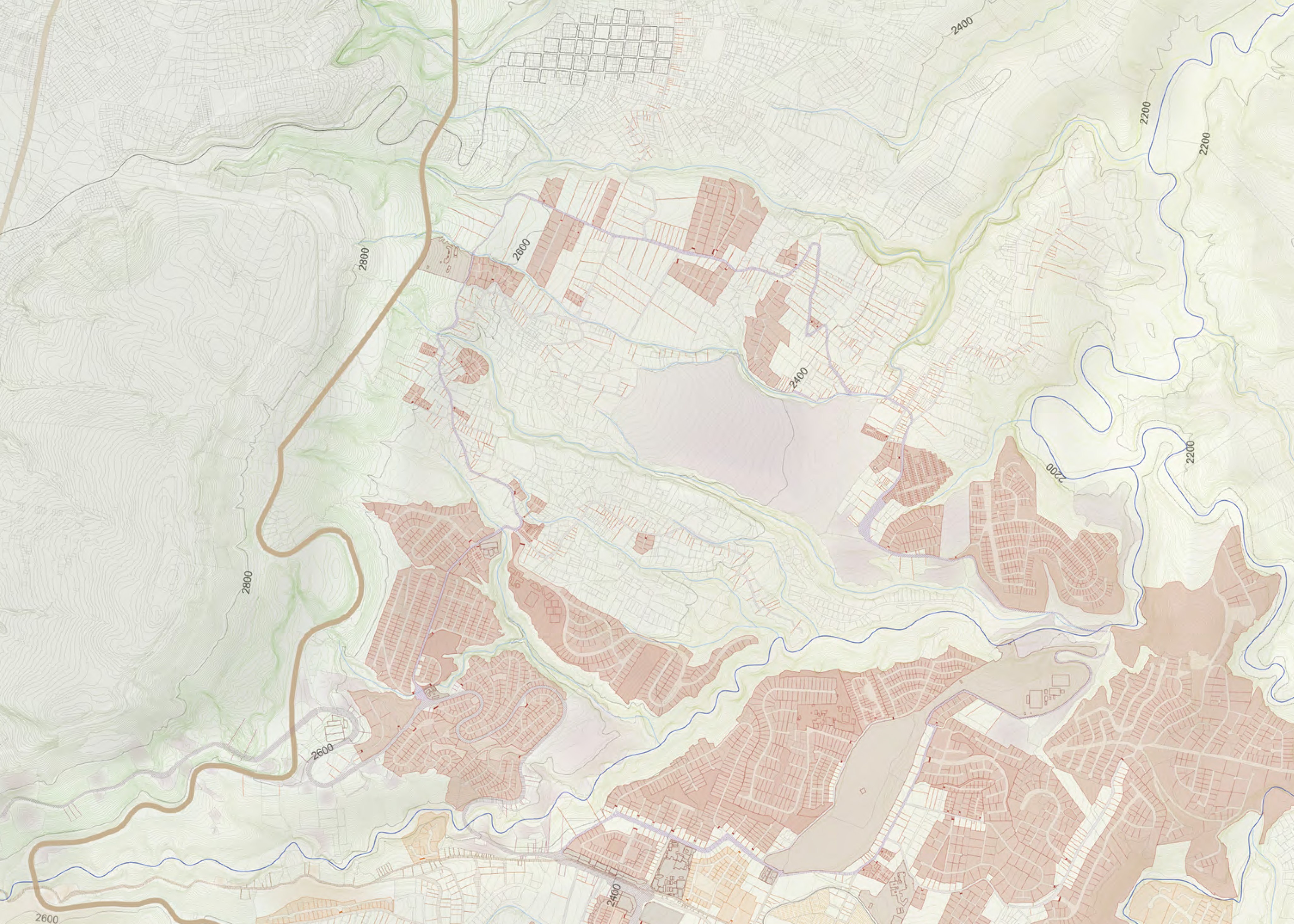

En esta etapa surgieron las denominadas "ciudadelas", áreas urbanas con calles limitadas en su conexión externa, que estructuraron gran parte del altiplano (Imagen 2) (Ortíz, 2007).Para gestionar este crecimiento, en 1945 se desarrolló el Plan Regulador, que estableció a la Avenida Diez de Agosto como el corredor norte principal y a la Avenida Pedro Vicente Maldonado como el enlace con el valle de Los Chillos y el acceso sur de la ciudad. También se abrieron vías diagonales para conectar eficientemente a estas avenidas con sus ramificaciones viales rectificadas, y con vías paralelas que también fueron proyectadas en el plan (Imagen 1) (Jones Odriozola, 1942).

En 1962, Quito alcanzó 2.525,80 hectáreas (Municipio de Quito, 1973: 9), cifra que aumentó en un 500% para 1980 debido al boom petrolero, al auge agro-exportador bananero, al desarrollo industrial y al apoyo estatal a la industria nacional (Vallejo, 2008: 51). Este contexto impulsó la construcción de nuevas y más eficientes vías que discurren paralelas a las avenidas principales del altiplano y a las rutas de Los Conquistadores y Los Chillos, las cuales permitieron superar la barrera de la falla de Quito. Se trata de las avenidas Mariscal Sucre, Simón Bolívar, Interoceánica y de la Autopista General Rumiñahui (Imagen 1). Estas nuevas vías se consolidaron como arterias fundamentales y fueron objeto de mejoras recurrentes. Así, creció el parque automotor, la especulación del suelo urbano y la expansión sobre el altiplano y los valles orientales (Carrión y Espinosa, 2012).

Durante la crisis económica de los años 80, el valor del suelo urbano en Quito aumentó al consolidarse como centro agro-productivo, terciario y administrativo (Vallejo, 2008: 51). Es así que en los valles orientales proliferaron conjuntos residenciales cerrados organizados en torno a una única calle de acceso (Imagen 3). Paralelamente, la urbanización del altiplano continuó y en los años 90 se desarrolló el Plan Quitumbe para articular los barrios del sur mediante la extensión de ejes paralelos a la Avenida Pedro Vicente Maldonado y de su conexión perpendicular con la Avenida Mariscal Sucre (Imagen 1) (Jaramillo y Van Sluys, 2022: 84).

En 1993, los valles nororientales se incorporaron al Distrito Metropolitano de Quito (Vallejo, 2008: 52) y para 2010, su superficie urbana alcanzó 20.206 hectáreas (INEC, 2010). En 2013, la inauguración del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela requirió, entre otras cosas, la apertura de una nueva vía paralela a la Ruta de Los Conquistadores, la Ruta Viva (Imagen 1).Es evidente que el problema de movilidad de Quito es estructural, pues su extenso y accidentado territorio se articula a través de las adaptaciones urbanas de cuatro vías de origen precolombino, de sus ramificaciones viales rectificadas y de algunas vías que discurren paralelas a su recorrido (Imagen 1). A pesar de su importancia, la interconexión de dichas vías es limitada, dada la escasez de ejes secundarios y la restricción de la mayoría de los ejes locales a ciudadelas (Imagen 2) o a conjuntos residenciales cerrados (Imagen 3).

El resultado es la dependencia de pocas vías principales para la movilidad, rutas ineficientes de transporte público y privado, desplazamientos inabarcables para peatones y ciclistas, difícil acceso a servicios, etc. Por tanto, se considera que la planificación vial de la ciudad no se debe limitar a la construcción de ejes primarios, sino a la proyección de todo el sistema, incluyendo a las calles secundarias y locales dada su importancia en los flujos de la capital.

REFERENCIAS:

Carrión F. y Espinoza J. (2012), “La forma urbana de Quito: una historia de centros y periferias”, Bulletin de l’Institut Français d’études andines, 41 (3), 503-522.

Del Pino, I. (2017), Espacio urbano en la historia de Quito: Territorio, traza y espacios ciudadanos, Tesis doctoral, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

INEC. (2010), Censo de población y demografía. Recuperado de: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda-2010- a-nivel-de-manzana/

Jaramillo E. y Van Sluys C. (2022), LA MEMORIA DE LA MATERIA: Una historia contada en concreto. Quito: UNACEM.

Jones Odriozola, G. (1942), Plan Regulador de Quito. Memoria descriptiva, Quito: Imprenta Municipal.

Ortiz, A. et al. (2007), Damero. Quito: FONSAL.

Municipio De Quito. (1973), Quito y su área metropolitana, Quito: Municipio de Quito.\

Quito cómo vamos. (2023), Informe calidad de vida Quito 2023. https://quitocomovamos.org/wp-content/uploads/2023/11/ICV-2023_version_final_09-nov_comprimido.pdf

Ruales, M. (2009), Los caminos del Ecuador: Historia y desarrollo de la vialidad, Quito: Anaconda Comunicación.

Vallejo, R. (2008), “Quito: capitalidad y centralidades”, Centro H, 2, 47-54.